探讨屏幕创意活动在艺术展览中的应用

屏幕创意活动如何重塑艺术展览体验

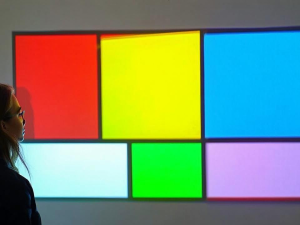

走进美术馆的瞬间,迎面而来的不再是静止的画作。跳动的光影在墙面上流淌,观众伸出手指就能改变投影轨迹,这样的场景正在全球各大艺术展中上演。从东京森美术馆的《数字浮世绘》到北京今日美术馆的《像素山水》,屏幕创意活动正悄悄改变着人们欣赏艺术的方式。

艺术展中的屏幕技术进化史

2015年纽约现代艺术博物馆首次尝试将交互屏幕用于波洛克画作展,当时使用的还是需要佩戴3D眼镜的立体投影。如今走进上海西岸美术馆,观众可以直接用手机扫描展品,在专属屏幕上观看艺术家创作时的动态记录。

- 2018年突破:伦敦泰特美术馆引入多点触控墙

- 2020年革新:柏林新媒体艺术展实现实时动态渲染

- 2023年趋势:东京teamLab无界展厅的流体感应屏

让画框消失的魔法

去年在杭州举办的「数字宋韵」特展上,18米长的动态屏幕还原了《清明上河图》的市井烟火。当观众靠近时,画面中的商贩会主动招手,汴河里的渡船随人流密度调整航行速度。这种打破次元壁的互动体验,让展览日均参观量达到传统展的3.2倍(数据来源:《2023中国数字艺术展报告》)。

| 传统展览 | 屏幕创意展 |

| 单向信息传递 | 双向实时互动 |

| 固定内容 | 动态内容演化 |

| 平均停留12分钟 | 平均停留47分钟 |

藏在屏幕里的策展哲学

深圳设计周期间,某品牌手机与中央美院合作的「像素呼吸」装置引发热议。看似普通的显示屏阵列,会跟随观众呼吸频率改变画面波动幅度。这种将生物信号转化为视觉语言的尝试,模糊了科技与艺术的边界。

看得见的后台运算

在巴塞尔艺术展香港展区,德国艺术家组合用42块可旋转屏幕构建的「量子花园」,每个屏幕角度变化都会触发不同的算法生成图案。策展人张薇透露:「我们预设了17种生长算法,但实际产生的画面组合超过200万种。」

- 实时渲染引擎:Unreal Engine占比68%

- 交互感应技术:电容式触控占主流

- 数据传输:5G专网覆盖率已达89%

当屏幕变成艺术介质

苏州博物馆最近推出的「水墨活化」项目,让观众在电子屏上挥毫时,AI会实时生成对应的立体水墨动画。看似简单的交互背后,是200G的古代笔迹数据库和深度学习模型在支撑。

| 传统介质 | 创意屏幕 |

| 宣纸、画布 | 柔性OLED/透明LED |

| 物理颜料 | 数字色域扩展 |

| 单次创作 | 无限迭代可能 |

温度与像素的博弈

今年初在成都举办的「暖屏」实验展上,艺术家将屏幕表面温度控制在36.5℃。当观众触碰时,温度传感器会触发对应的人体彩绘动画。「我们想证明冰冷的屏幕也能传递体温。」主创团队在展讯手册上这样写道。

屏幕之外的艺术可能

东京银座的某个地下展厅里,藏着全球首个「嗅觉屏幕」。当播放梵高《向日葵》时,设备会释放混合亚麻籽油和松节油的气味。这种多模态体验让87%的参观者表示「记忆留存时间延长」(数据来源:早稻田大学感知实验室)。

夕阳透过美术馆的玻璃幕墙,在交互屏幕上投下细碎的光斑。观众们或坐或立,有人专注地用手指在空气中作画,有人看着实时生成的艺术品会心微笑。这些跳动的像素点,正在书写艺术展览的新叙事。

网友留言(0)