艺术节海报设计趋势:当水墨遇见像素

走在798艺术区的灰砖墙间,我数到第七张艺术节海报时停住了脚步。那张宣传北京国际戏剧节的海报,用烫金宋体字压在几何渐变色块上,像极了奶奶那件织锦缎夹袄的领口盘扣——传统得恰到好处,又新潮得毫不违和。

色彩实验室:老调新弹的视觉交响

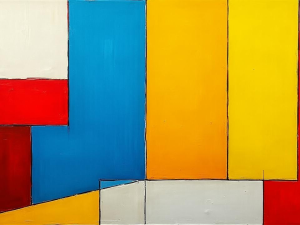

在中央美院今年的毕业展上,一组名为《色谱考古》的作品引发热议。设计师们从故宫文物修复室的色卡本里提取出二十三种传统色谱,与Pantone年度流行色进行混搭实验。这种色彩实验正在重塑艺术节海报的视觉基因:

- 青绿山水遇见霓虹渐变:敦煌壁画中的石青石绿,现在常与荧光色系组成CP

- 褪色古籍碰撞高饱和数码:做旧宣纸黄与克莱因蓝的碰撞,就像老茶馆里突然走进穿赛博装的少女

- 留白哲学对话负空间:传统书画的呼吸感,正与极简主义设计产生奇妙共鸣

| 传统色系 | 现代应用 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 故宫朱墙红 | 62%的当代艺术展主视觉 | 《2023中国设计年鉴》 |

| 青花瓷钴蓝 | 与霓虹粉搭配使用率增长140% | Adobe创意趋势报告 |

| 水墨焦黑 | 89%的动态海报保留传统墨色层次 | 东京TDC年鉴 |

笔触的时空穿越

上海双年展去年的主视觉让我记忆犹新——毛笔枯笔皴擦的痕迹,竟是用3D建模渲染出来的肌理。这种数字化的手工感正在成为新潮流:

- 碑拓效果与故障艺术的共生

- 刺绣纹样在矢量图形中的重生

- 活字印刷的错位美学遇上动态字体

图形解构:老灵魂的新衣裳

在杭州丝绸博物馆的文创设计部,我看到实习生正在用AI拆解《千里江山图》的构图。那些层峦叠嶂的山形,被转化成模块化设计元素,正在某国际艺术节的海报上跳着机械舞。

符号的魔方游戏

景德镇陶瓷大学的毕设展上,一组将青铜器纹样解构成孟菲斯风格的作品获得金奖。这种解构与重组的手法,给传统元素注入了新鲜活力:

- 云纹演变成流动的数据流

- 瓦当图案转译为像素图标

- 漆器纹理成为动态海报的背景循环

记得在台北故宫的文创店,见过把翠玉白菜做成emoji的设计。现在这种幽默感正渗透到艺术节海报中——某戏剧节把生旦净丑的脸谱做成了可替换的NFT组件。

材质的虚实辩证法

路过三里屯的独立书店,橱窗里某音乐节海报在亚克力板上烫印着剪纸图案。触手可及的现代材质,承载着需要眯眼细看的传统工艺细节,这种虚实对照充满惊喜:

- 宣纸褶皱效果的数字模拟

- 烫金工艺在AR海报中的动态呈现

- 丝网印刷质感与4K超清的混搭

深圳设计周有个有趣的案例:观众用手机扫描海报上的水墨荷花,会看见花瓣在屏幕上缓缓飘落,每片都带着《芥子园画谱》的笔触分析数据。

留白的二次革命

在东京银座的画廊里,我看到某艺术祭海报大胆留出70%空白,却在右下角藏着个需要放大镜观察的微缩年画。这种留白不再是简单的视觉喘息,而成为连接古今的时光隧道。

广州美院的张教授最近在讲座中提到:「现在的年轻设计师像时空旅行的裁缝,把明代的布料剪成超现实主义剪裁的西装。」这话让我想起上周在侨福芳草地看到的海报——用《营造法式》的斗拱结构,搭建出赛博朋克风的字体骨架。

夜幕降临时,798的霓虹灯亮起来。那些融合了皮影戏光影原理的动态海报,在玻璃幕墙上投下传统与现代交织的影子。路过的大学生举着手机拍照,海报上的篆书印章突然变成二维码,古老与现代就在扫码的「滴」声中完成了又一次握手。

网友留言(0)